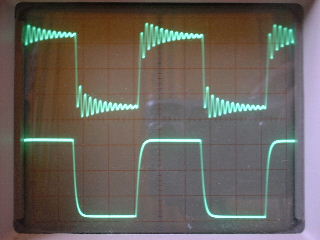

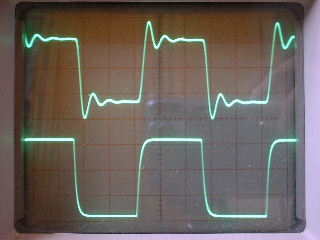

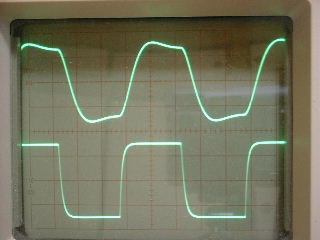

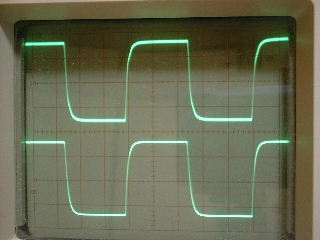

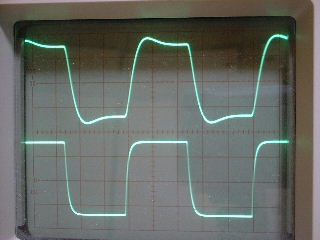

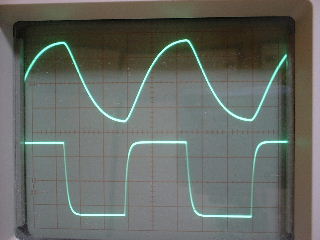

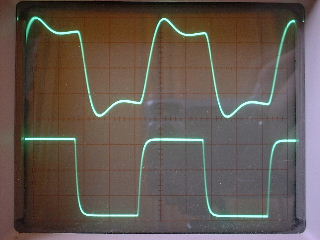

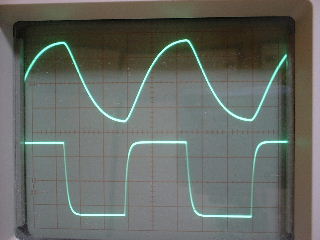

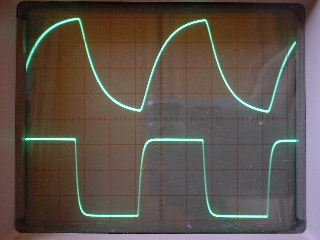

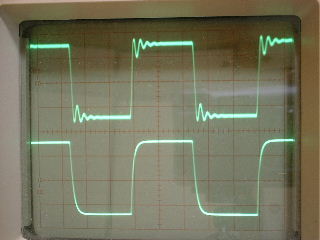

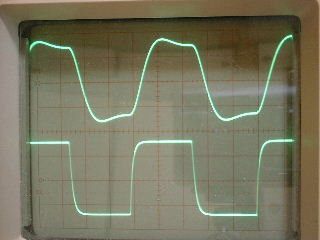

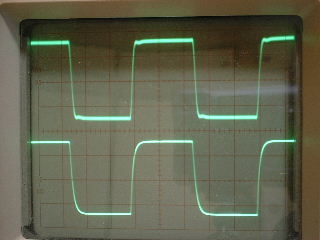

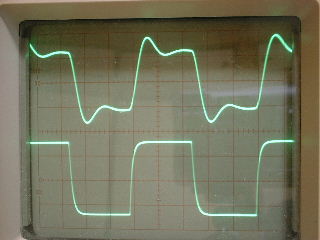

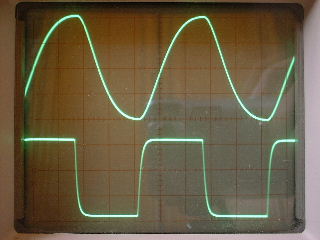

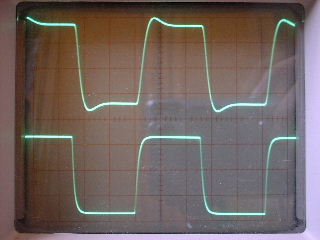

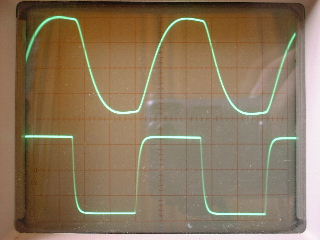

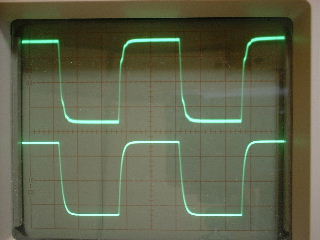

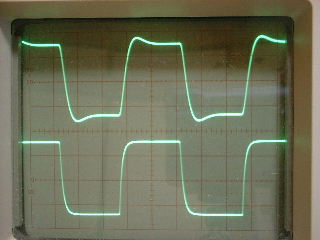

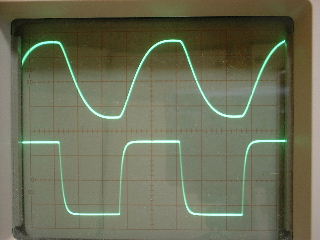

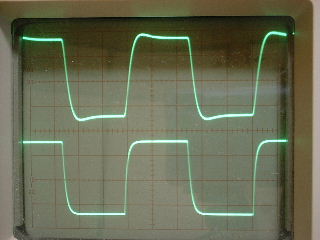

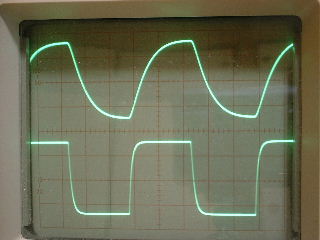

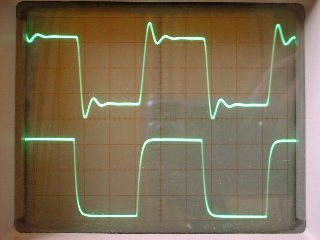

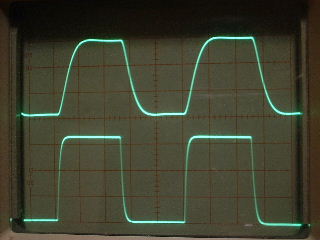

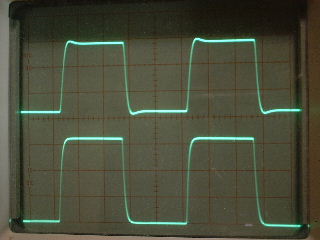

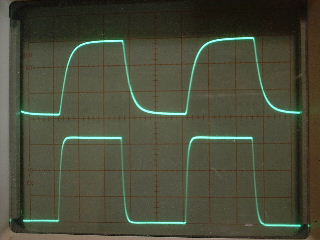

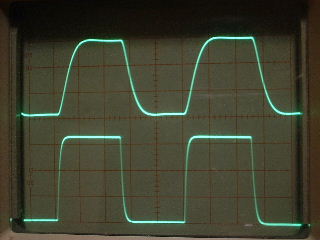

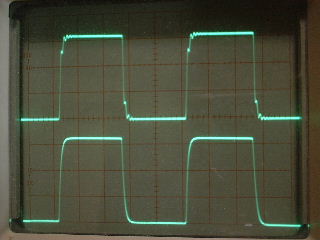

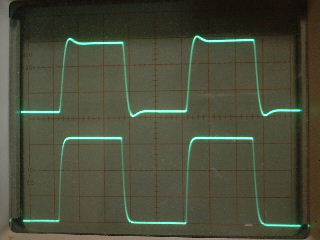

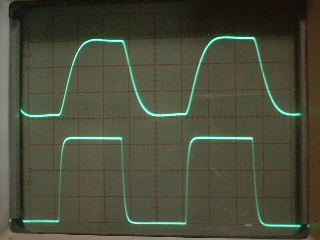

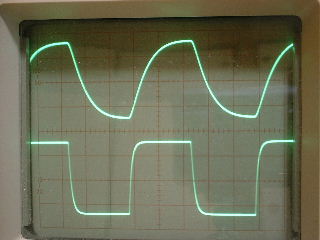

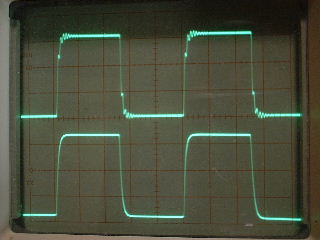

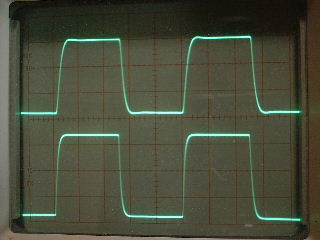

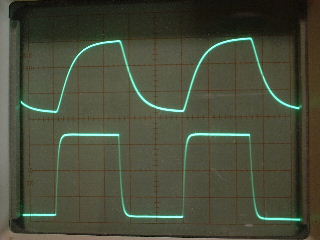

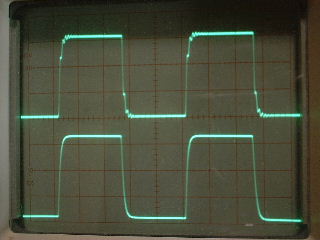

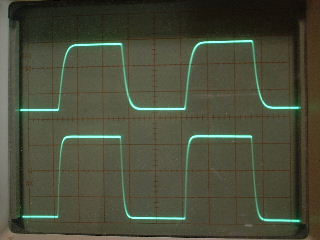

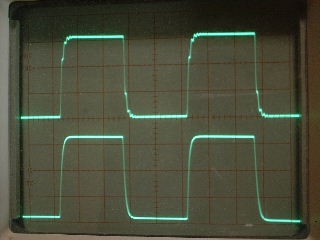

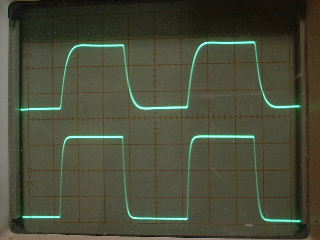

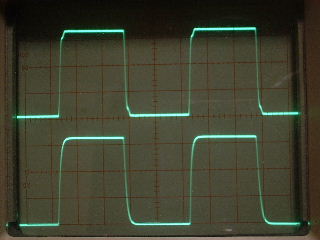

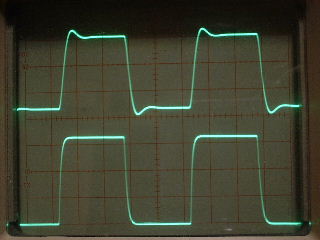

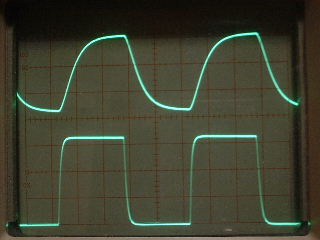

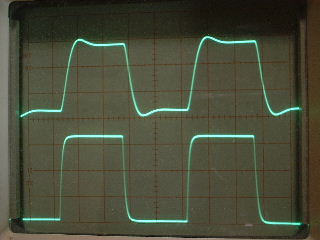

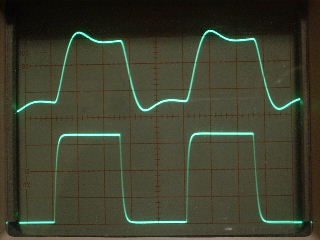

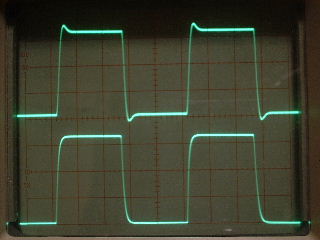

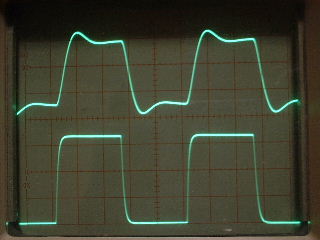

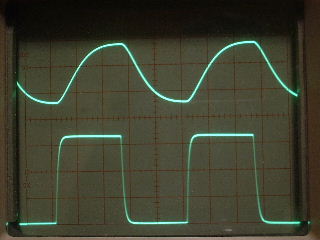

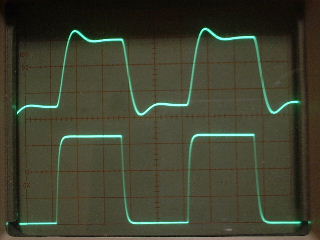

| ・先ずは抵抗を360Ωに固定して、Cの変化に伴う方形波応答の変化を観る。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| 360+200pF | 360+200pF | 360+200pF |

|

|

|

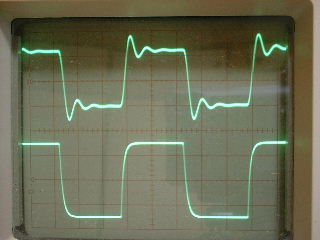

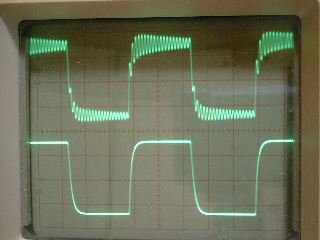

| 360+220pF LEFT | 360+220pF LEFT | 360+220pF LEFT |

|

|

|

| 360+470pF LEFT | 360+470pF LEFT | 360+470pF LEFT |

|

|

|

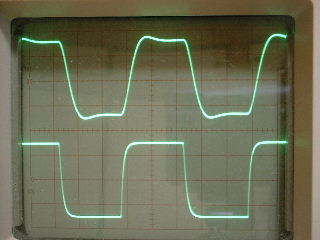

| 360+1000pF LEFT | 360+1000pF LEFT | 360+1000pF LEFT |

|

|

|

| 360+1500pF LEFT | 360+1500pF LEFT | 360+1500pF LEFT |

|

|

|

| ・C=470pF以下の場合の100kHz方形波応答を観ると明らかだが、V−maxの場合も肩のなまり具合が比較的穏やか。No−170の位相補正前のオープンゲインの周波数特性は、No−168等の半導体式に比較して高域方向に伸びているのだ。 ・ステップ設定が0.0517=▲25.7dBであることから、NFB安定化を図るためのオープンゲインの高域での減少を、このステップ位相補正にかなり頼っていることも分かる。 ・オリジナルの360Ω+220pFの組み合わせではV−min時リンギングがかなり盛大に出ている。発振までには至っていないが発振までにごく近い。このため出力につながるケーブルの容量等の影響で発振に至る場合があるのだろう。やはり見直しが必要だ。 ・で、この場合、Cの容量を増やすほどにV-min時及びV−mid時の方形波応答は適切なものになっている。 ・ステップ位相補正の抵抗値を変えずに容量値を変化させた場合は、ステップ位相補正による位相回転の窪みが周波数軸を単純に平行移動するだけである(この場合はfc1=114kHz、fcc=502kHz、fc2=2.2MHz →fc1=28.7kHz、fcc=91.9kHz、fc2=294kHzへ平行移動)。この場合、ステップの窪み全体をより低い周波数に移行させた方がV−min時の利得交点周波数における位相余裕が大きくなるのだ。V−mid時も同様だ。一方、どの場合もクローズドゲインの周波数特性はステップ位相補正による窪みの低域への移行とともに狭くなっていくことが方形波の肩のなまり具合で明らか。ステップ低域周波数fc1が低域に移行するのだから、これは当然。 ・この結果からすると、V−max時の高域特性の仕上がり(カットオフ100kHz程度かな)を気にしないのならば、360Ω+1500pFが良さ気だ。 |

||

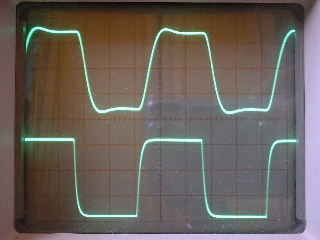

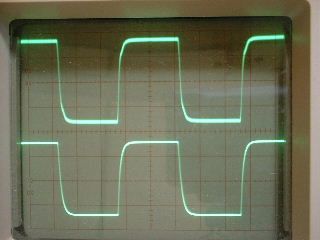

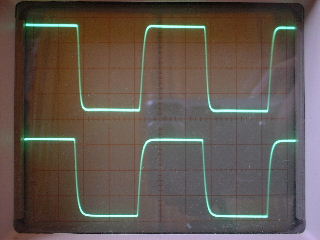

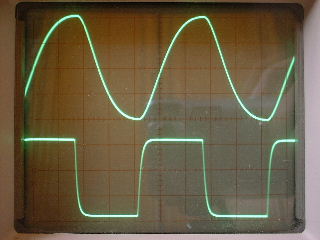

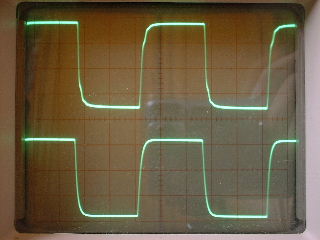

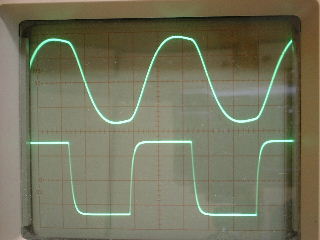

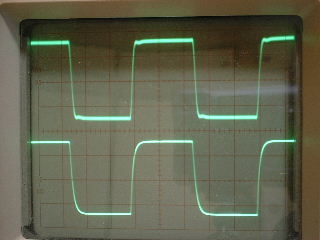

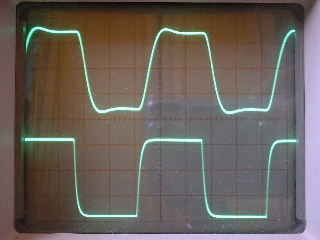

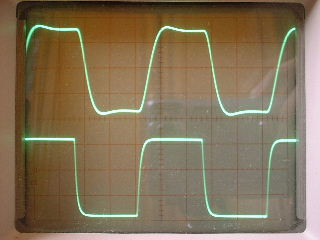

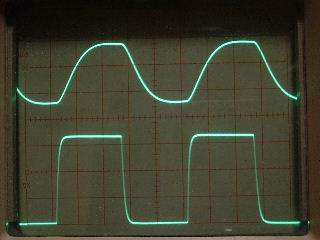

| ・1500pFが良さ気なので、次に1500pFを固定してRの変化に伴う方形波応答の変化を観る。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| 200+1500pF | 200+1500pF | 200+1500pF |

|

|

|

| 300+1500pF | 300+1500pF | 300+1500pF |

|

|

|

| 360+1500pF LEFT | 360+1500pF LEFT | 360+1500pF LEFT |

|

|

|

| 510+1500pF | 510+1500pF | 510+1500pF |

|

|

|

| 1k+1500pF | 1k+1500pF | 1k+1500pF |

|

|

|

| ・この場合も、Rの増加とともにfc1、fcc、fc2が共に低域に移動していくのだが、初段ドレイン抵抗との関係でfc2の方の下降の方が相対的に大きいものになる。このため、概括的にはステップの窪みの低域への移行と共に窪みの幅が狭まり、窪みは浅くなる。また、ステップによる利得の低下は徐々に少なくなる。Rの減少の場合は勿論これと反対になる。 ・この場合はRを増やすほどにV−min時の位相余裕が減ってしまう方向である。 ・この結果からすると、同じくV−max時の高域特性の仕上がり(カットオフ100kHz程度かな)はやや気になるものの、200Ω+1500pFだろう。 |

||

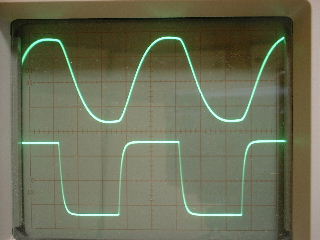

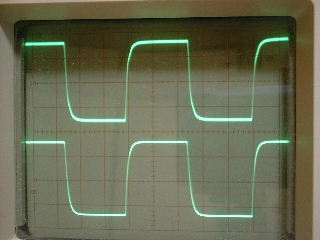

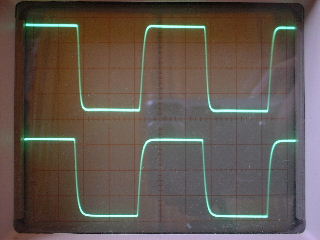

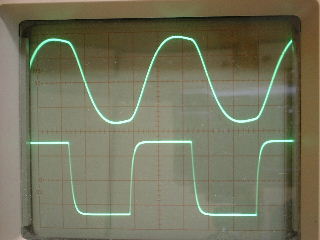

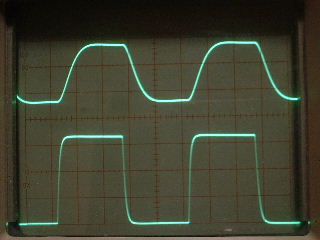

| ・200Ω+1500pFの妥当性を確認するために、200Ωを固定してCを変化させた場合の方形波応答を観る。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| 200+470pF LEFT | 200+470pF LEFT | 200+470pF LEFT |

|

|

|

| 200+1000pF LEFT | 200+1000pF LEFT | 200+1000pF LEFT |

|

|

|

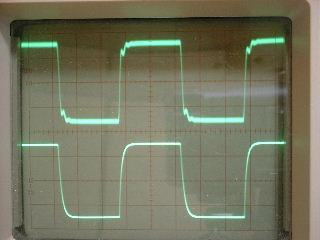

| 200+1500pF | 200+1500pF | 200+1500pF |

|

|

|

| ・Cを減らすほどにV−min時の位相余裕は減る。やはり200Ω+1500pFだ。が、特にV−max時の周波数帯域がCを増加するほどに狭くなることが明らかなので1500pF以上にはしたくない。し、する必要もない。 | ||

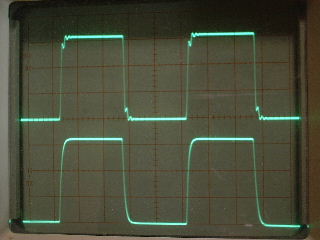

| ・参考までに、C=1000pFに固定して、Rを変化させた場合の方形波応答を観る。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| 200+1000pF LEFT | 200+1000pF LEFT | 200+1000pF LEFT |

|

|

|

| 510+1000pF | 510+1000pF | 510+1000pF |

|

|

|

| 510+1000pF LEFT | 510+1000pF LEFT | 510+1000pF LEFT |

|

|

|

| 680+1000pF LEFT | 680+1000pF LEFT | 680+1000pF LEFT |

|

|

|

| 1k+1000pF LEFT | 1k+1000pF LEFT | 1k+1000pF LEFT |

|

|

|

| ・Rを増やすほどにV−min時の位相余裕が減っていく。一方V−mid時、V−max時のクローズドゲインの高域特性はRを増やすほどに良好になる。両者はトレードオフだ。 | ||

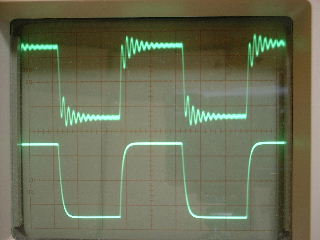

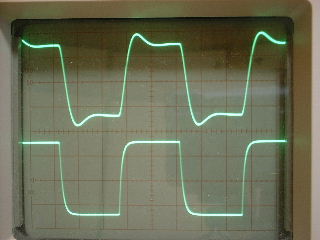

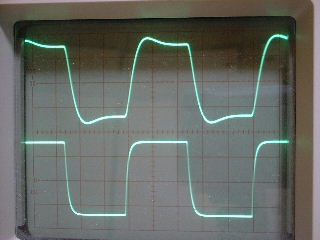

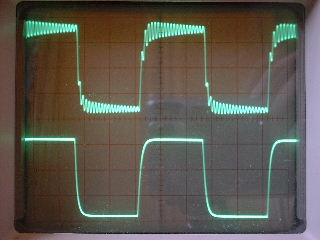

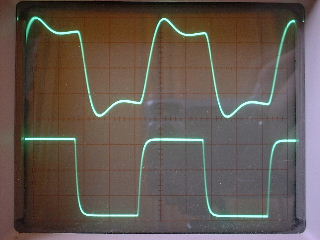

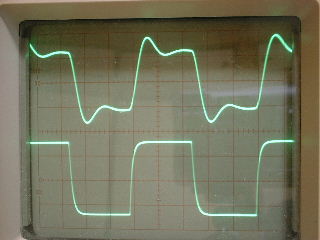

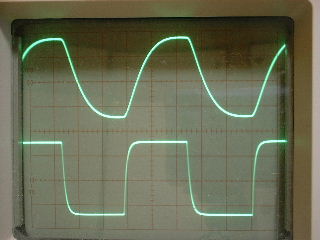

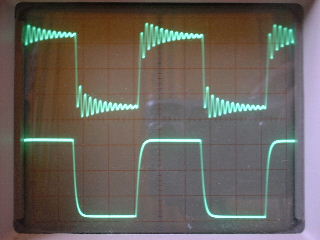

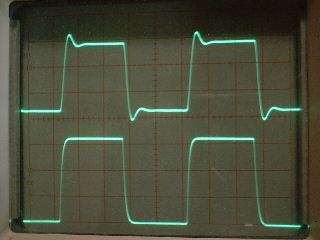

| ・次に、Cを220pFに固定して、Rの変化に伴う方形波応答の変化を観る。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| 360+200pF | 360+200pF | 360+200pF |

|

|

|

| 510+200pF | 510+200pF | 510+200pF |

|

|

|

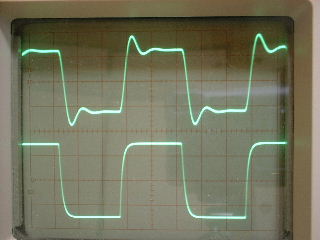

| MCFA LEFT 680+220pF | MCFA LEFT 680+220pF | MCFA LEFT 680+220pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 1k+220pF | MCFA LEFT 1k+220pF | MCFA LEFT 1k+220pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 1.5k+220pF | MCFA LEFT 1.5k+220pF | MCFA LEFT 1.5k+220pF |

|

|

|

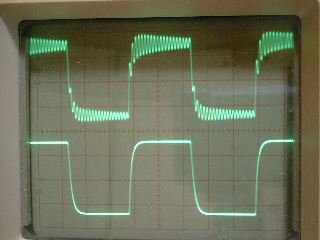

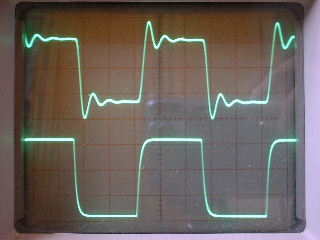

| ・Rの増加とともにfc1、fcc、fc2が共に低域に移動していく。初段ドレイン抵抗との関係でfc2の方の下降の方が大きく、概括的にはステップの窪みの低域への移行と共にステップの窪みの幅が狭まり、窪みが浅くなる。ステップによる利得の低下も徐々に少なくなる。というのは上で1500pFを固定してRの変化に伴う方形波応答の変化を観た場合と同じだが、こちらはCの容量が約1/7なので全体にステップ位相補正の効果がより高域で起こる。 ・このため、V−max時の方形波応答で明らかなように全体に仕上がりクローズドゲインがより高域まで伸びている。 ・さて、この場合、Rが大きくなるほどに高域特性は良くなる。 ・その点で非常に良いのだが、やはりトレードオフで、V−min時の位相余裕が十分に得られず、4MHz程度のリンギングが生じてしまう。 ・このリンギングは写真のMCプリの左チャンネルフラットアンプ部ではにおいては680Ωの場合が最小で、それより少なくとも多くともリンギングは増加している。 ・このリンギングを許容するならば、V−max時の高域特性の仕上がりもより高域まで伸びているし、高域特性がより良くなる1kΩ+220pFか、リンギングが最小の680Ω+220pFが良さ気だ。 |

||

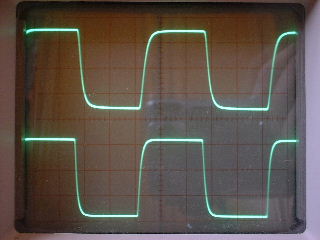

| ・また参考までに、Rを1kΩに固定して、Cの変化に伴う方形波応答の変化を観る。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| MCFA LEFT 1k+100pF | MCFA LEFT 1k+100pF | |

| 発振 |  |

|

| MCFA LEFT 1k+220pF | MCFA LEFT 1k+220pF | MCFA LEFT 1k+220pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 1k+300pF | MCFA LEFT 1k+300pF | MCFA LEFT 1k+300pF |

|

|

|

| 1k+1000pF LEFT | 1k+1000pF LEFT | 1k+1000pF LEFT |

|

|

|

| ・Cが増加するほどに仕上がりの高域特性が悪くなるのは理屈通り。ただし、Cは少なすぎても多すぎてもV−min時に発振してしまう。V−min時のリンギングはどの容量でも無くならない。 ・ところで、V−min状態では発振してしまう1kΩ+100pFの場合のV−mid時及びV−max時の方形波応答は非常に綺麗でアンプが安定に高速動作している。これはCDラインアンプの方でVGAを廃して活用したい。 |

||

| ・No−170 MCプリのフラットアンプは当面VGAを廃するつもりはないのだが、そうすると、なかなか位相補正の設定が難しい。のは、2段目差動アンプがカスコードアンプ付きであり、終段もグリッド−プレート間容量の少ない真空管であるためだ。このため、この部分で数10kHz台の上手い第1ポールが発生してくれない。ので、その役割を初段のステップ位相補正が担わなければならない。 ・この結果、V−min時のリンギングとV−max時の高域特性のトレードオフが顕著になりやすい。私の製作したMCプリアンプではオリジナル通りの位相補正ではフラットアンプがV−min方向で時に実際発振してしまうのである。 ・で、以上の方形波応答の観察からすれば、V−min時の安全性を優先する場合は200Ω〜360Ω+1500pF、V−min時の多少のリンギングは許容範囲とし、特にV−max方向での仕上がりの高速動作を優先する場合は680Ω〜1kΩ+220pFが、我がNo−170MCプリのフラットアンプ部のステップ位相補正設定の候補だ。 |

||

| ・が、この際、2段目差動アンプのJ103のゲートとA1967のコレクタ間に位相補正のためのCを追加し、ここに第1ポールを発生させることにより上手く事が運ばないかどうか試行錯誤する。 | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| MCFA LEFT 10p 2.2k+100pF | MCFA LEFT 10p 2.2k+100pF | MCFA LEFT 10p 2.2k+100pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 20p 2.2k+100pF | MCFA LEFT 20p 2.2k+100pF | MCFA LEFT 20p 2.2k+100pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 20p 2.2k+220pF | MCFA LEFT 20p 2.2k+220pF | MCFA LEFT 20p 2.2k+220pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 10p 1k+220pF | MCFA LEFT 10p 1k+220pF | MCFA LEFT 10p 1k+220pF |

|

|

|

| MCFA LEFT 10p 680+220pF | MCFA LEFT 10p 680+220pF | MCFA LEFT 10p 680+220pF |

|

|

|

| ・まぁまぁ上手く行ったかな。(^^; ・残念ながらV−min時のリンギングの痕跡を全て消滅させることは出来ないのだが、まぁこれなら許容しよう。一方、V−max時の帯域もこれならNo−168同等といって良かろう。 ・で、結論。 ・MCプリの左チャンネルフラットアンプについては、2段目差動アンプのG−C間に10pF、初段ステップ位相補正として680Ω+220pFの組み合わせで行くことにする。 |

||

| ・この設定で右チャンネルも良いなかと思ったのだが、そうは問屋が卸さなかった。(爆) | ||

| V-min | V-mid | V-max |

| MCFA RIGHT 10p 2.2k+100pF | MCFA RIGHT 10p 2.2k+100pF | MCFA RIGHT 10p 2.2k+100pF |

|

|

|

| MCFA RIGHT 10p 1k+220pF | MCFA RIGHT 10p 1k+220pF | MCFA RIGHT 10p 1k+220pF |

|

|

|

| MCFA RIGHT 5p 1k+220pF | MCFA RIGHT 5p 1k+220pF | MCFA RIGHT 5p 1k+220pF |

|

|

|

| MCFA RIGHT 1k+220pF | MCFA RIGHT 1k+220pF | MCFA RIGHT 1k+220pF |

|

|

|

| MCFA RIGHT 1k+100pF | MCFA RIGHT 1k+100pF | MCFA RIGHT 1k+100pF |

|

|

|

| ・確たる理由は不明だが、こちらはステップによる位相補正やJ103のゲートとA1967のコレクタ間に追加したCによる位相補正の効果の様相がかなり異なる。特に2段目差動アンプのG−C間の位相補正の効果が大分大きく出てくる。また、V−min時の方形波応答に出てくるリンギングの周波数も低く、何故かは分からないがループゲインがより低い周波数で0dBに沈んでいるようだ。 ・終段には電流帰還が掛かっていないし、5703のμやその周波数特性がばらついているためだろうか。 ・結果的には、2段目差動アンプのG−C間に10pF、初段ステップ位相補正として2.2kΩ+100pFの組み合わせか、2段目差動アンプのG−C間の位相補正を追加せず初段ステップ位相補正として1kΩ+220pFの組み合わせかのどちらかが良さそう。 ・で、結論。 ・省資源でもあり後者で行くことにする。 |

||